Il Museo nazionale Collezione Salce, in collaborazione con Punti di Vista, organizza, da sabato 18 maggio a domenica 6 ottobre 2024, l'esposizione "Arte del Vedere. Manifesti e occhiali dalle Collezioni Salce e Stramare", a cura di Elisabetta Pasqualin e Michele Vello, con la collaborazione di Mariachiara Mazzariol. La mostra, allestita nell'ex chiesa di Santa Margherita, a Treviso, esplora il mondo dell'occhiale attraverso due piani di lettura: la rappresentazione, mediante i manifesti pubblicitari della collezione Salce, e la forma, grazie agli occhiali storici della collezione Stramare.

Arte del Vedere è un ideale dialogo tra due collezionisti e le loro passioni. Le policrome visioni di carta dei manifesti di Ferdinando Salce, accanto alle mille declinazioni del tondo degli occhiali di Lucio Stramare. Ed è anche la prima volta che il Museo Salce pone il suo inestimabile patrimonio grafico a complemento del design, in un continuum di rappresentazioni di forme che vanno dal Cinquecento fino agli anni Cinquanta del Novecento.

Il visitatore può divertirsi a confrontare gli occhiali con la loro raffigurazione, che si fa astratta o puntuale a seconda della mano dell'illustratore e dello stile proprio di ogni epoca. Gli occhiali dei manifesti, raramente e tardi oggetto di pubblicità diretta, diventano protagonisti, come ornamento funzionale: sottolineano espressioni, acuiscono gestualità ed esaltano lo status sociale di chi li indossa.

Ma quella proposta a Salce è una mostra doppia: da un lato le 87 affiches, straordinarie per qualità grafica e centratura di messaggio, dall'altra la collezione di occhiali storici di Lucio Stramare. Gli occhiali per l'esposizione, selezionati dallo storico del costume Michele Vello, rappresentano il meglio della collezione Stramare, messa insieme in oltre tre decenni, dal designer e presentano in questa sede un estratto di storia del vedere dalle origini agli anni Cinquanta del Novecento.

Non è casuale la scelta di allestire questa mostra a Treviso. Un filo sottile lega la città agli occhiali, nello specifico nella loro rappresentazione. Nel 1352 Tomaso da Modena, già autore delle storie di Sant'Orsola un tempo proprio a Santa Margherita, affresca la Sala del Capitolo dei Domenicani nel convento di San Nicolò. Nella lunga teoria di prelati, uno in particolare colpisce il nostro sguardo, perché indossa un paio di occhiali: la più antica testimonianza iconografica di questo oggetto, che il Museo Salce intende celebrare con un'esposizione che combina l'illustrazione al design, lì dove tutto "visivamente" ebbe inizio. Per l'occasione – in collaborazione con Chiese Aperte Treviso – la Sala del Capitolo sarà visitabile sabato 18 maggio, giorno di apertura della mostra, dalle 13.00 alle 18.30 (entrata dalla portineria del Seminario).

A firmare i manifesti esposti in mostra, nomi noti del cartellonismo prima e della grafica progettata poi, non solo italiani. L'euforica Belle Époque mette in scena maliziose figure femminili scrutate da ambigui monocoli: ne sono esempi La vedova Allegra, capolavoro ancora pittorico di Leopoldo Metlicovitz (1907), ma anche Absinthe Pernot (1900), cartello "avant la lettre" del più sintetico e aggiornato Cappiello. Accanto a loro, dandy decisamente alla moda indossano lenti, più come vezzo che in funzione di protesi: l'ironico tratto di Luciano Mauzan propone la parodia di un moderno Petronio (1915), arbiter elegantiae per un omonimo marchio di calzature. Artisti meno conosciuti sorprendono: Luigi Enrico Caldanzano con immagini notturne, quasi oniriche e simboliste, che ben si adattano alle inquietanti Lenti radioattive (1912-1915) da promuovere, o Golia (Eugenio Colmo), la cui vena caricaturale disegnerà "il cinesino dalle lenti scure". Accompagnerà, con le sue evoluzioni grafiche, una nota marca di ottici torinesi per molti anni a venire.... leggi il resto dell'articolo»

Binomio vincente è quello tra occhiali e velocità: occhiali da protezione, non certo da vista, per gli automobilisti alla guida di bolidi rosso fiammante, con prove d'autore come l'innovativo Dunlop di Marcello Dudovich (1908). E in bella evidenza, a cingere il casco delle seducenti motocicliste di Plinio Codognato (Moto Bianchi 1920-25, Gilera 1929), con un'esplicita associazione tra donna e prodotto, tutta a favore del male gaze dilagante.

L'occhiale da sole fa la sua comparsa solo più tardi e al cinema, qui in mostra indossato dall'inarrivabile icona di stile Grace Kelly in Caccia al ladro (1955), di cui si espone la locandina per l'uscita italiana del film. E dal cinema, le lenti scure su montature alla moda, invadono i manifesti turistici (con i maestri del genere: Mario Puppo e Franz Lenhart), arricchendo di glamour spiagge assolate e modernissime piste da sci. L'affisso si riduce nelle dimensioni, diventa locandina o espositore da banco: soprattutto è parte di una strategia comunicativa più complessa, in cui il prodotto da promuovere si etichetta, si imballa, si anima. La grafica è totalmente rinnovata, innamorata dell'America, delle sue forme, dei suoi colori. Sono arrivati gli anni Cinquanta.

Sicuramente inediti sono i manifesti dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli Infortuni, dal 1926 trasformata in ente, con una serie di tavole graficamente ingenue, basate su una comunicazione emotiva, dai toni cupi e minacciosi, con escamotage da rotocalco illustrato.

Da segnalare una rara pagina pubblicitaria con una filastrocca di Trilussa, scrittore spesso prestato alla pubblicità, qui autore di un giocoso bodycopy per la promozione delle Lenti Salmoiraghi.

Tre sono le sezioni dell'esposizione, che rappresentano un percorso cronologico nell'evoluzione delle forme del vedere. Dalle prime rudimentali creazioni dove il dispositivo era ancora tenuto in mano o fissato al volto con dei cordini di spago, all'invenzione delle aste nel Settecento, che ha segnato la svolta formale di un oggetto che ci accompagna nella vita di tutti i giorni. Non mancano le curiosità, perché almeno fino al primo decennio del Novecento coesistevano, accanto agli occhiali veri e propri, altre forme, come i vezzosi ed elaborati fassamani e i pince-nez di cavouriana memoria. Lo stile di vita e il progresso industriale cambiano il design dell'occhiale, e ciò è ben rappresentato dai dettagli ai limiti dell'oreficeria negli anni Trenta, i colori degli anni Quaranta e le indimenticabili forme "a gatto" degli anni Cinquanta. Di grande interesse per gli amanti del design è la teca dedicata agli occhiali speciali e da lavoro, dalle fogge talvolta improbabili ma efficaci nell'accordo tra forma, funzione e studio dei materiali: quelli preziosi come oro e argento; quelli naturali come corno, tartaruga, legno e pelle; fino ai primi ritrovati dell'industria chimica come la bachelite e la celluloide.

A completare il percorso espositivo c'è il significativo contributo del design dell'occhiale contemporaneo, rappresentato dalla selezione dei migliori project work degli allievi dell'ITS eyewear product manager. Il corso, promosso dalla Fondazione ITS Cosmo di Padova e l'ente Certottica di Longarone, intende formare i progettisti dell'occhiale del domani. Gli elaborati esposti in questa sede rappresentano un ponte tra passato e futuro attraverso i linguaggi complementari della grafica e del design. E in sintonia con lo spirito con cui Nando Salce ha ritenuto di affidare la sua raccolta allo Stato italiano: «perché serva in scuole e accademie a studio e conoscenza di studenti, praticanti e amatori delle arti grafiche».

Testo di Elisabetta Pasqualin

Treviso, 1352: il Domenicano con l'occhiale. Viene considerato come la prima testimonianza al mondo.

Risale al 1352 il primo ritratto conosciuto al mondo di un uomo intento a leggere indossando un occhiale. Lo immortala Tomaso da Modena in un affresco del Capitolo dei Domenicani annesso alla Chiesa di San Nicolò a Treviso. Per l'occasione, in collaborazione con Chiese Aperte Treviso, la Sala del Capitolo sarà visitabile sabato 18 maggio, giorno di apertura della mostra, dalle 13.00 alle 18.30 (entrata dalla portineria del Seminario).

Il personaggio occhialuto è stato individuato nel Cardinale Ugo di Provenza.

Poco più in là, un suo pari grado, il Cardinale Nicolò di Rouen per leggere utilizza ancora una lente di ingrandimento.

Il Domenicano che legge non è da solo nel grande Capitolo monastico. Lo affiancano i ritratti di altri 39 frati domenicani, tutti tra i più illustri dell'Ordine. Tra loro, un papa, diversi cardinali, vescovi, teologi e studiosi.

La stupefacente carrellata, testimonianza di una pittura e di una committenza elevatissime, va a comporre una fascia continua di volti, alta un metro e mezzo e ampia quanto il perimetro della sala, a confinare con il soffitto della stessa.

Probabilmente l'Abate del tempo la commissionò per ricordare a se stesso e ai suoi confratelli, nel momento in cui avevano la tranquillità di sedere al desco, l'urgenza di emulare l'esempio di tanti e così illustri confratelli.

Per evidente scelta "ideologica", l'Abate commissionò all'artista ritratti di monaci certamente pii, ma li volle proposti non nel momento della preghiera o della meditazione, ma nel pieno delle loro incombenze quotidiane, fossero studiosi, copisti o uomini di comando.

L'abilità dell'artista si dimostra davvero notevolissima. Ad essere creati dal suo pennello non sono ""idealtipi" di monaci, ma persone vere, reali, forse tratti dai volti degli stessi monaci trevigiani. Ad osservarli si riesce ad intuire se non il loro pensiero, certo il loro stato d'animo, cogliere preoccupazione o placida serenità, urgenza o tranquillità. Così come è affascinante perdersi ad indagare ciò che fa da sfondo, accompagna, contorna i ritratti dei severi monaci: gli strumenti dei diversi "mestieri", scrittoi, penne d'oca e pergamene.

Arte del Vedere

Manifesti e occhiali dalle Collezioni Salce e Stramare

Museo nazionale Collezione Salce, Treviso

Santa Margherita | Via Reggimento Italia Libera

18 maggio - 6 ottobre 2024

La lunga storia dell'occhiale, dal cristallo verde di Nerone, all'intuizione di Ibn al-Heitam, all'invenzione dei cristallieri muranesi.

Il sogno di vedere bene, anche da vecchi, ha da sempre accompagnato l'uomo. Ne andava della capacità di procurarsi il cibo con la caccia, di non confondere le piante edibili con quelle che non lo erano, di vedere il nemico.

Molti millenni dopo, Nerone inseguiva soluzioni per poter ammirare gli amati gladiatori che si battevano al circo e Cicerone cercava un qualche accorgimento per rendere nuovamente parlanti le pagine che gli erano diventate mute. Nerone usava, con scarsi risultati, un quarzo verde; Cicerone si dovette adattare a farsi leggere i testi dai suoi schiavi.

La soluzione era destinata a giungere, un bel po' di secoli più tardi, dalle ricerche di Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn al-Haytham, geniale medico, filosofo, astronomo, fisico e matematico vissuto tra Bassora e Il Cairo tra il 965 e il 1040. Ibn al-Heitam (con questo nome divenne famoso in Europa) intuì come delle lenti levigate potessero essere di un qualche aiuto a chi doveva misurarsi con problemi di vista. Il suo "Libro dell'ottica", tradotto in latino, venne studiato e diede luogo a diverse sperimentazioni, sino a che non si giunse a creare una lente semisferica di cristallo di rocca e quarzo che, appoggiata allo scritto, consentiva di ingrandire le lettere. È quella che, nel celebre affresco di Tomaso da Modena nel Capitolo dei Domenicani a Treviso è raffigurata in mano al Cardinale Nicolò di Rouen, che per leggere utilizza appunto una di queste lenti di ingrandimento.

Pochi metri più in là, il medesimo affresco mostra un altro Cardinale domenicano, Ugo di Provenza, che si era già dotato della novità proveniente dai laboratori di Murano, e infatti indossa l'occhiale. (Per l'occasione - in collaborazione con Chiese Aperte Treviso – la Sala del Capitolo sarà visitabile sabato 18 maggio, giorno di apertura della mostra, dalle 13.00 alle 18.30, con entrata dalla portineria del Seminario).

Come racconta il curatore Michele Vello "L'origine degli occhiali suscitò dispute erudite fin dalla seconda metà del Seicento; scartate le ipotesi classiche, orientali o inglesi, a opera di Ruggero Bacone, venne individuata come patria la Toscana. Solo intorno al 1920 Giuseppe Albertotti ne rivendicava la paternità veneziana, databile tra il XIII e il XIV secolo, in base a documenti noti e pubblicati".

Secondo molti studiosi la scoperta delle lenti da vista è da ritenersi occasionale piuttosto che frutto di una ricerca programmata. Fu infatti un'invenzione casuale non dei ben noti vetrai veneziani, ma dei cristallieri, ramo fiorente dell'oreficeria veneziana, che si dedicavano alla lavorazione del quarzo o cristallo di rocca. Nel 1301 venne liberalizzata la fabbricazione di vitreos ab oculis ad legendum (vetri da occhiali per leggere), e nel marzo 1317 si registra la concessione rilasciata a tale Francesco, figlio del chirurgo Nicolò, di fare oglarios de vitro e di venderli in città; il termine occhiali (oglarii) compare qui per la prima volta.

Intorno al XIII secolo, i cosiddetti vetri per leggere ebbero un'importante evoluzione: il vetro fino a quel tempo usato solo in forma sferica, veniva lavorato e levigato per formare una vera e propria lente.

Le prime lenti usate erano in cristallo, poi in vetro, mentre la montatura era prima in legno, a compasso, poi in corno o pelle. Per la prima volta la visione era ottenuta accostando il dispositivo davanti agli occhi e non sopra il testo da leggere. Poiché nel Medioevo la maggior parte della popolazione era analfabeta, i primi occhiali venivano usati solo da studiosi o dal clero, ed erano legati alle vesti. La prima testimonianza certa sul loro uso si ritrova nell'affresco di Tomaso da Modena che ritrae il cardinale Ugo di Provenza intento alla lettura di libri sacri con l'aiuto, appunto, di un paio di occhiali: l'affresco del 1352 è conservato nel monastero attiguo alla chiesa di S. Nicolò a Treviso.

Dal XV secolo, parallelamente agli occhiali a perno si affermano quelli a ponte, la montatura incorporava ben due lenti e non più sovrapponibili. Venezia e Norimberga furono all'epoca importanti centri di produzione e l'invenzione della stampa attorno al 1450 ne fece aumentare la domanda e permise una maggiore diffusione.

Uno dei problemi principali nell'uso degli occhiali era farli rimanere stabili sul naso: nel tardo '500 in Spagna si diffondono occhiali forniti di fori laterali, nei quali si inseriva un cordoncino che poggiato dietro l'orecchio consentiva di mantenerli fermi.

All'inizio del '700 nasce il fassamano, occhiale che viene tenuto in mano e non appoggiato sul naso.

"Nell'800 si affermano il pince-nez o stringinaso evoluzione dell'occhiale a ponte. Fu grazie all'intuizione dell'inglese James Ayscough che si ebbe l'invenzione delle prime stanghette ripiegabili.

E' tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo – conclude Vello – che si afferma l'occhiale caratterizzato da montatura e due astine che si appoggiano alle orecchie. I materiali usati sono il corno, un must dell'epoca, il nichel e l'acciaio, più economici e duttili oltreché accessibili a tutti".

Mostra ideata da: Museo nazionale Collezione Salce e Punti di Vista

Con il patrocinio di: Comune di Treviso, Provincia di Treviso

Con la collaborazione di: CertotticaGroup, Fondazione ITS Cosmo e Modapuntocom

Con il contributo di: Alessia Vardanega

Mostra: Arte del Vedere

Manifesti e occhiali dalle Collezioni Salce e Stramare

Apertura: 18/05/2024

Conclusione: 06/10/2024

Organizzazione: Museo nazionale Collezione Salce

Curatore: Elisabetta Pasqualin e Michele Vello

Indirizzo: Via Reggimento Italia Libera, 5 - 31100 Treviso

Orario: venerdì-domenica 10.00-18.00 | ultimo ingresso 17.30

Biglietto: intero due sedi € 9 | intero una sede € 7 | agevolato € 2 (giovani dai 18 ai 25 anni) | gratuito fino ai 18 anni | Ingresso gratuito la prima domenica del mese | I biglietti si possono acquistare online su https://www.museiitaliani.it/ (portale o app)

Per info: drm-ven.collezionesalce@cultura.gov.it

Sito web per approfondire: http://www.collezionesalce.beniculturali.it/

Altre mostre a Treviso e provincia

In My Name. Above the show

Una grande mostra-evento internazionale che celebra la storia e traccia l’evoluzione dell’Urban Art, una delle correnti più iperdinamiche dell’arte contemporanea. leggi»

Arte contemporaneamostre Treviso

Art Ambassador 2024 a Treviso

Dal 16 al 30 giugno 2024 Casa dei Carraresi ospita la mostra collettiva “ART AMBASSADOR 2024 A TREVISO”. leggi»

Arte contemporaneamostre Treviso

Ritmi ed Espressioni, omaggio a Eleonora Duse

Patty's Art Gallery è lieta di presentare la mostra "Ritmi ed Espressioni, omaggio a Eleonora Duse", un evento celebrativo della vita e dell'eredità della leggendaria Eleonora Duse. leggi»

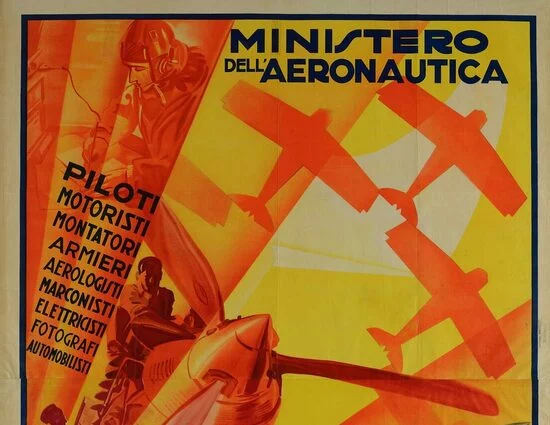

Futurismo di carta. Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità

A Treviso, il Museo Nazionale Collezione Salce propone, fino al 30 giugno 2024, "Futurismo di carta", parte seconda, con il sottotitolo "Immaginare l'universo con l'arte della pubblicità". leggi»

Donna in Scena. Boldini, Selvatico, Martini

Dal 13 aprile al 28 luglio 2024 al Museo Santa Caterina di Treviso vanno in scena le donne alla moda del Bel Mondo all'affermarsi della modernità, nei ritratti di Boldini, Selvatico, Martini. leggi»

Canova Quattro Tempi. Fotografie di Luigi Spina

Dal 20 aprile al 29 settembre, il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno ospita la mostra nata dal progetto di ricerca fotografica "Canova Quattro Tempi" di Luigi Spina. leggi»

Carlo Scarpa. Vetro Vero

"Vetro Vero-Carlo Scarpa", Palazzo Foscolo di Oderzo ospita la mostra dedicata al designer e innovatore dell'arte vetraria del '900, dal 23 dicembre 2023 al 30 giugno 2024. leggi»

itinerarinellarte.it è un sito che parla di arte in Italia coinvolgendo utenti, musei, gallerie, artisti e luoghi d'arte.

itinerarinellarte.it è un sito che parla di arte in Italia coinvolgendo utenti, musei, gallerie, artisti e luoghi d'arte.